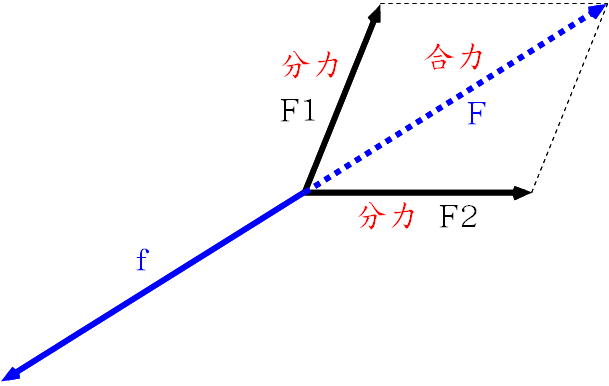

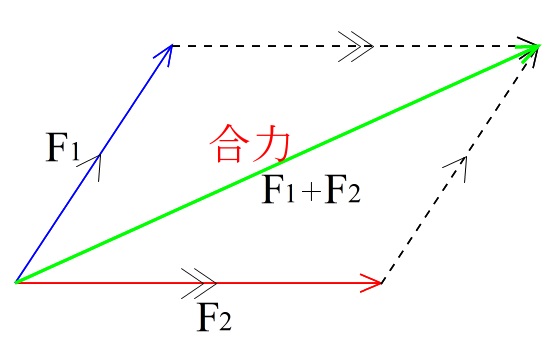

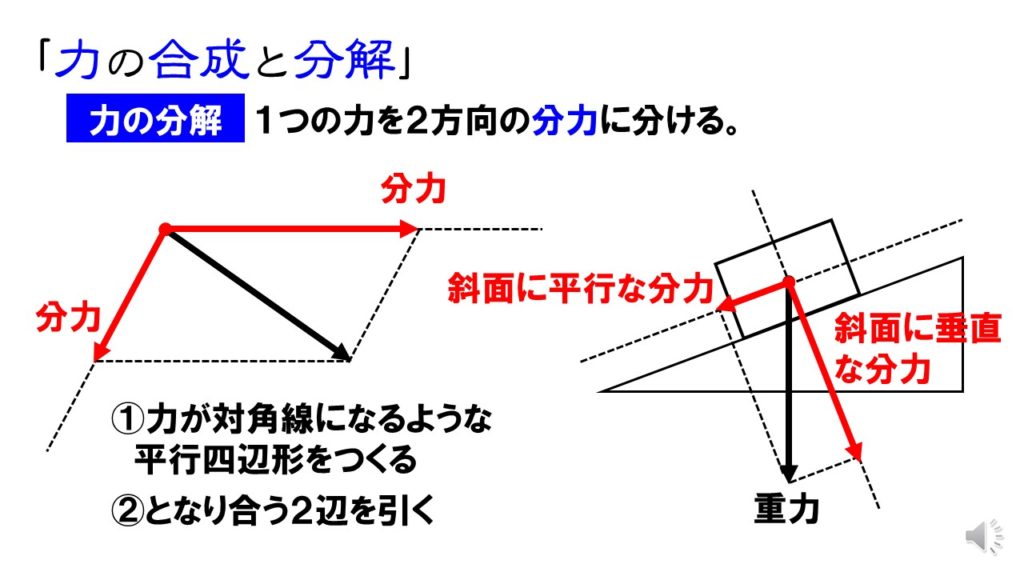

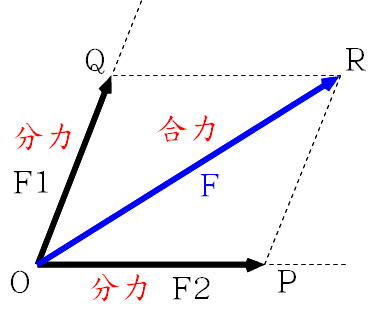

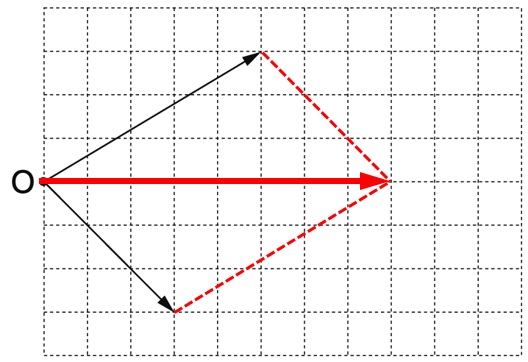

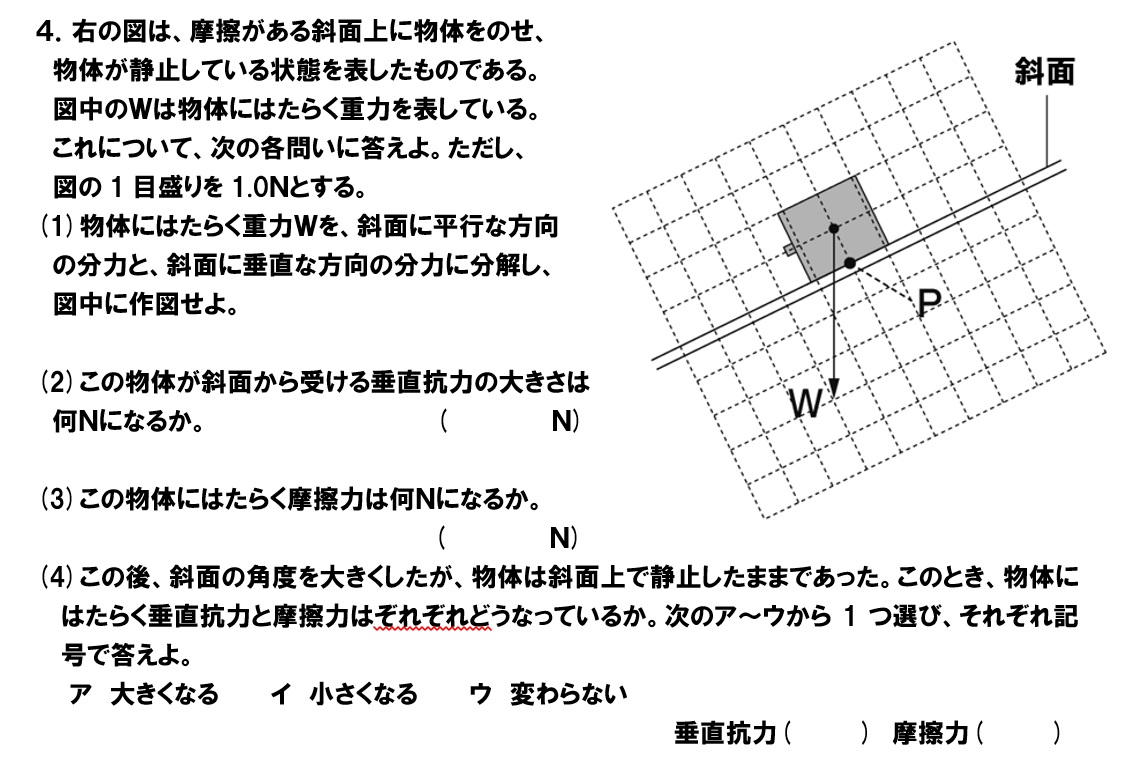

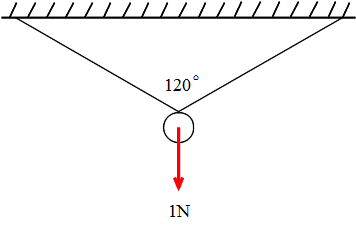

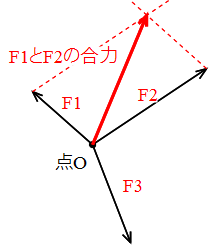

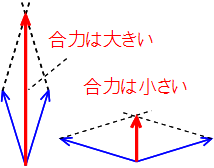

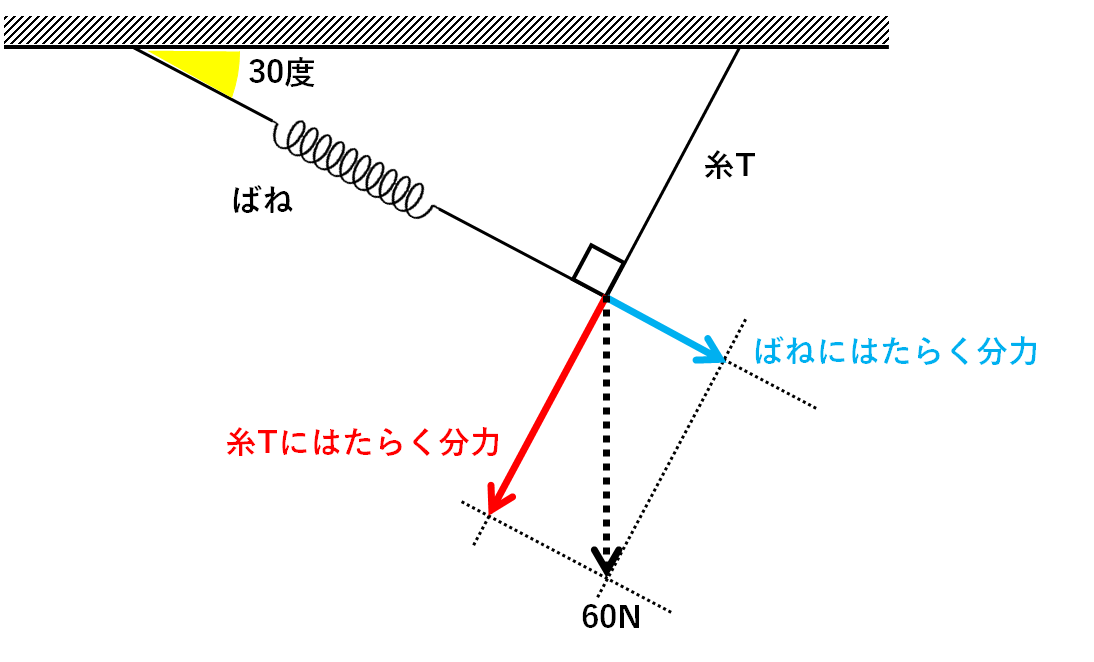

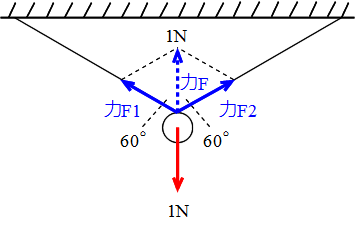

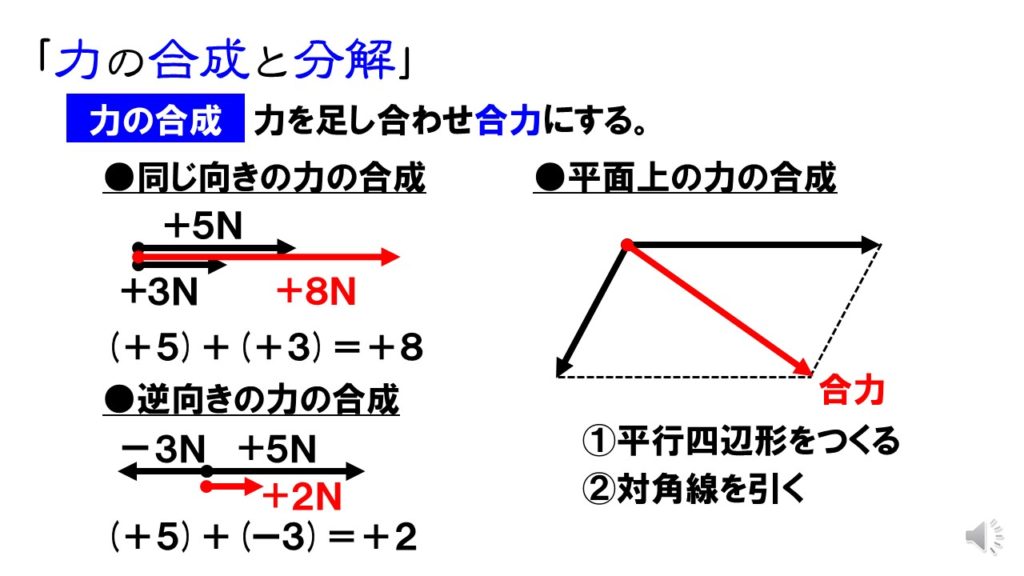

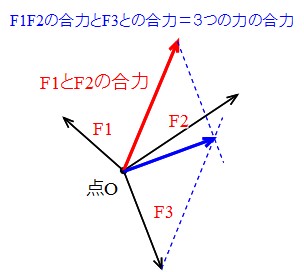

合力の作図三角定規を使う場合 2力が一直線上にない場合、合力は次のようになります。 2力を2辺とするような平行四辺形を作ったときの対角線にあたる部分が合力となります。 つまり、ある物体をこのように2方向へと力を加えると、赤線で示したように右上へと物体を動かすことができるということだね。 ゆい でも 平行四辺形の対角線なんて、どうやっ・吊り橋の話は分力で扱うかどうか迷った。 でも合力を教えてからでは発見があまりないかと思って, ここで扱ったがどうだろうか? ・例題はよい問題だと思うが,設問の順番を再考し, 書き込むスペースを作らないと生徒は混乱する。問題」も含め,ぜひこれらのページに挑戦して下さい。 「章末問題」は,各単元のまとめの問題で,入試問題も入っています。総仕上げ用として利用して下 さい。 参考 や 発展 のマークがあるところは,中学の教科書を超え,高校などで学ぶ内容です

2力のつり合い 力の合成と分解 無料で使える中学学習プリント

分力 作図 問題

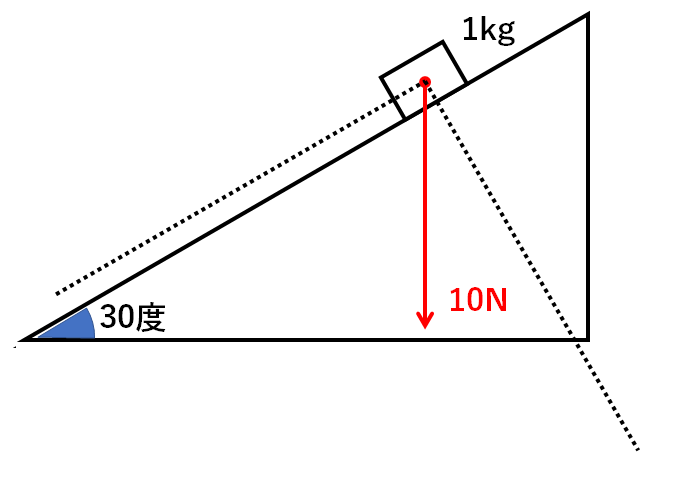

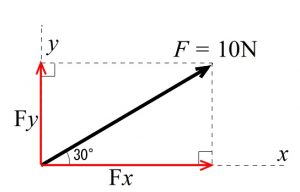

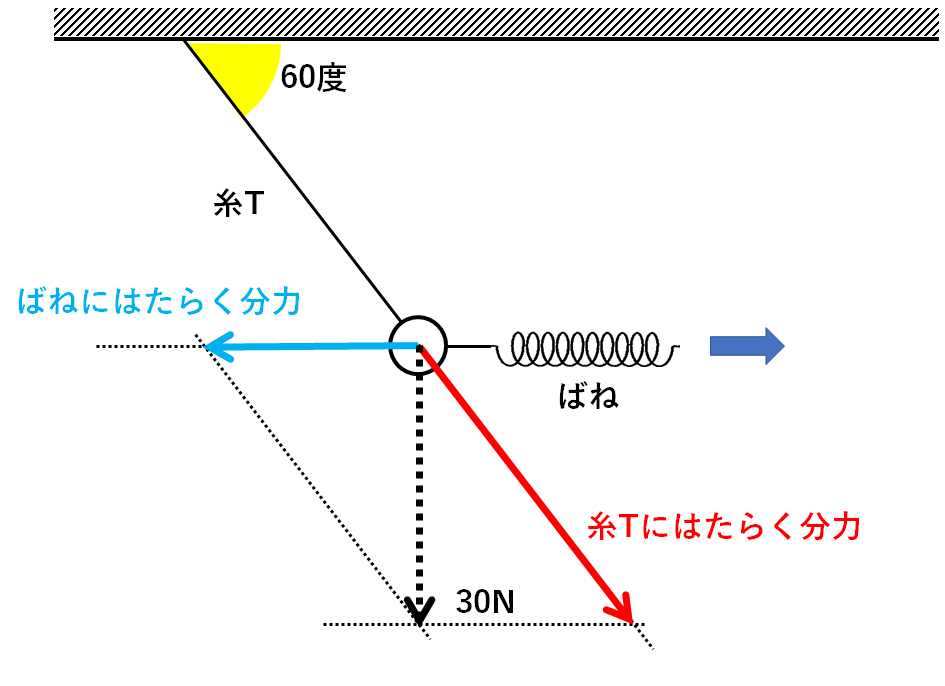

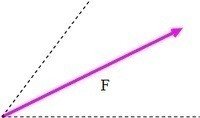

分力 作図 問題-演習問題 力を図に示す座標の方向へ分解せよ。2組の力が作用する間の角度は45°, 30°である。 解答例 先ほど一般的な問題を解いているので、それぞれ式に必要な数値を代入すれば分解を求めることが出来ます。よって、 となります。問題 矢印で表される力Fを点線a、点線b 作図をするときは、補助 きいほど分力の大きさも大きくなるということを学習しました。

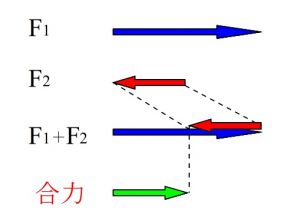

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

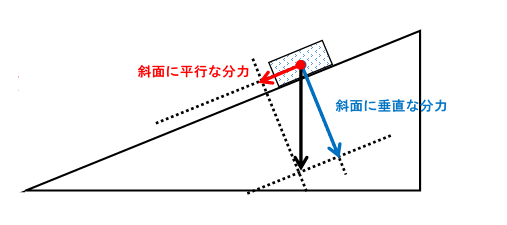

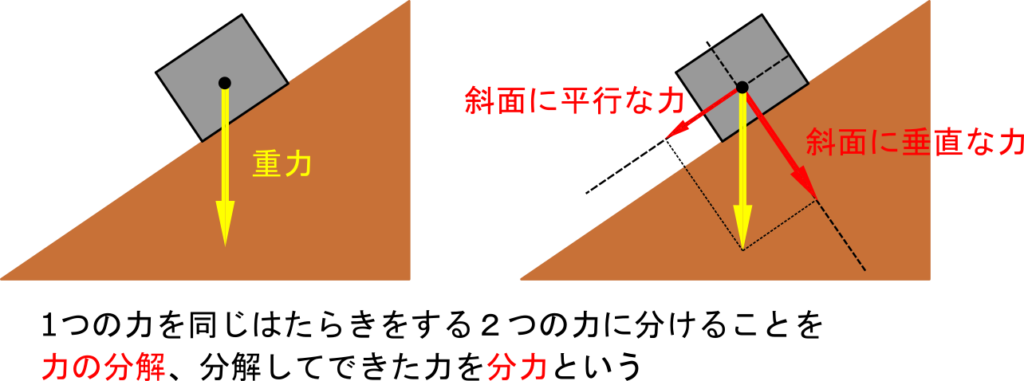

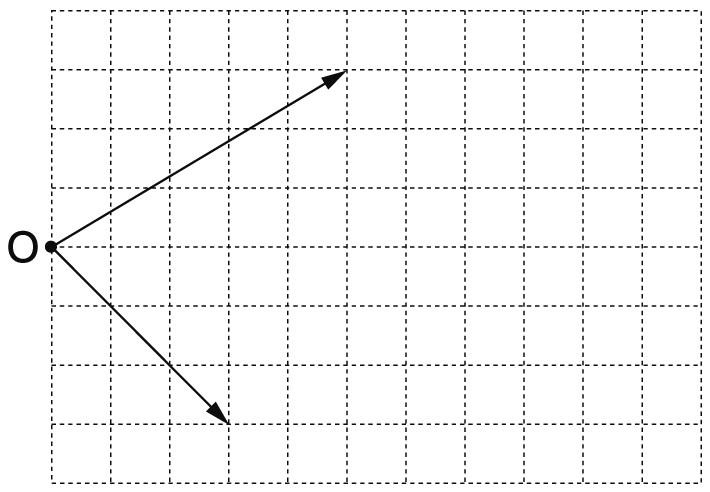

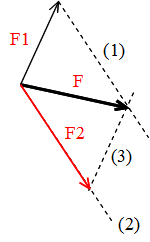

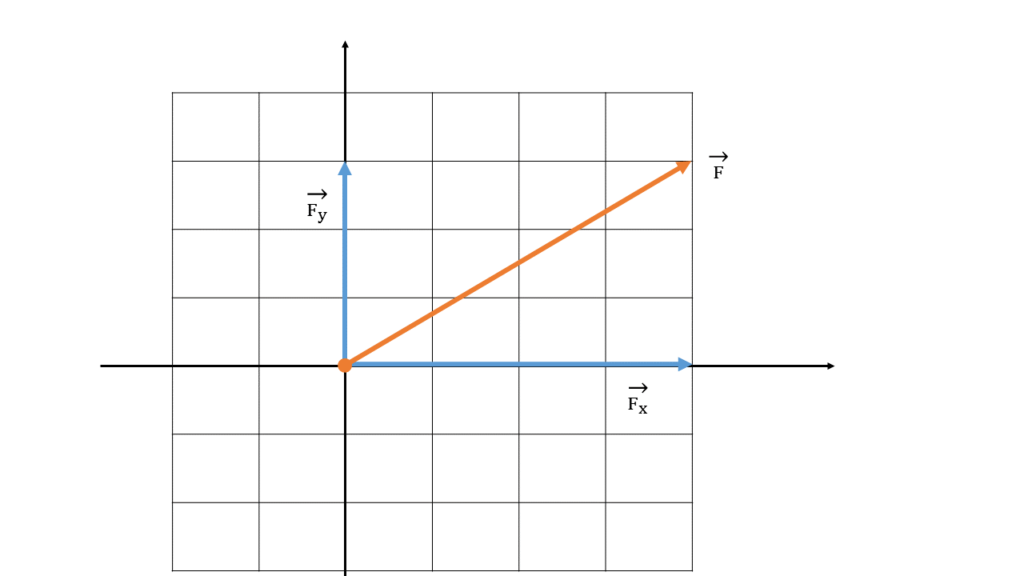

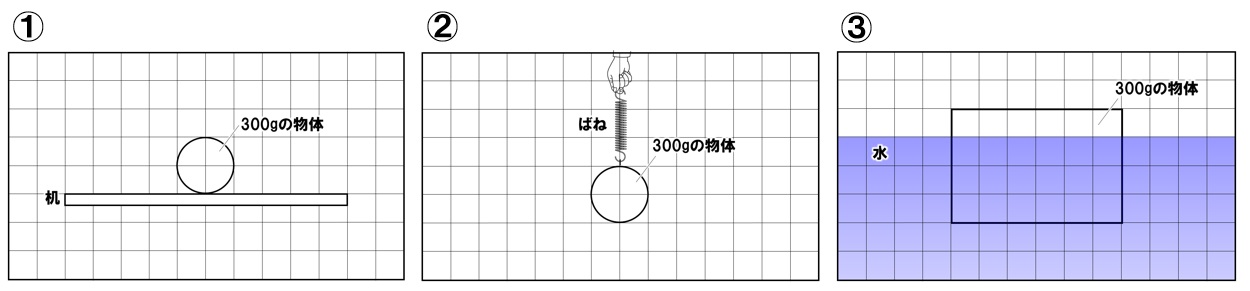

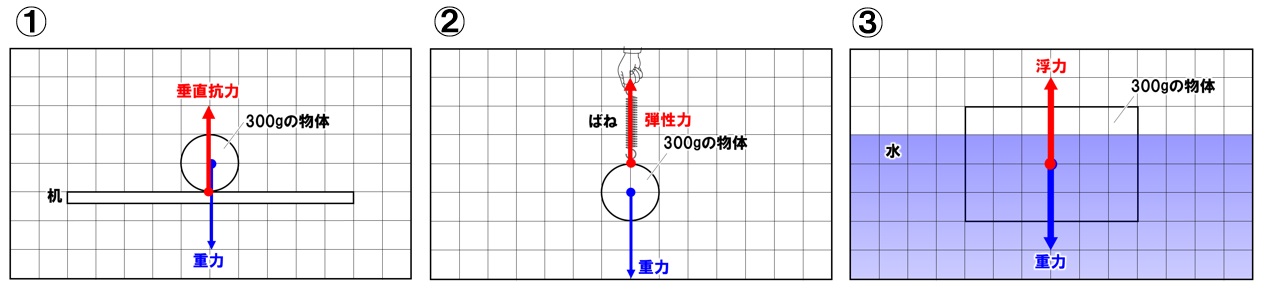

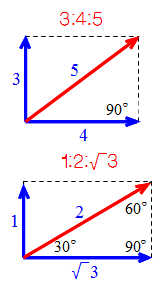

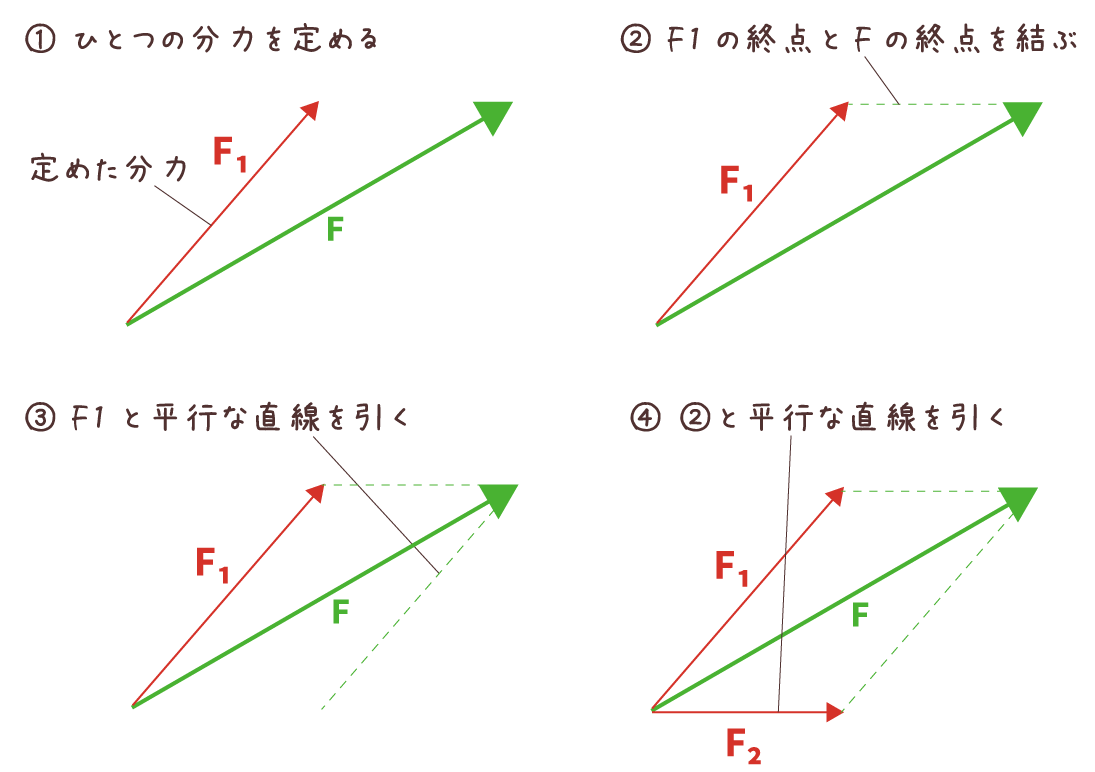

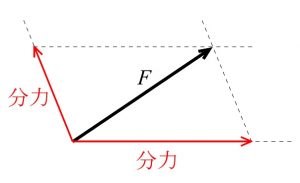

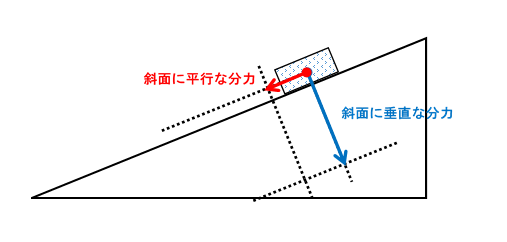

力を分解すると 分力 が得られます。作業内容は、力の合成のまったく逆のことをするだけです。 分解しようとする1つの力が対角線になるように、平行四辺形を作図します。もとの力の作用点からとなり合う2辺に矢印をかけば、力の分解は終了です。下の図は力fを力 1と 2に分解した時の、一方の分力 1が示されている。もう一方の分力 2を作図しなさい。 ① ② 2 f f f f 1 n02 点 f f f f₁ f f₁ fこのときおこなった仕事は、 12kgの物体を真上に4m持ち上げたときの仕事と同じだから 1(N) × 4(m) =480 (2) このとき、斜面に沿って何m引き上げたか。 小さい三角形と大きい三角形の辺の比をつくる。 (相似比) 4(m) : 6(m) = x(m) : 9(m) これを解くと x=6 (3) このとき、斜面に沿って引き上げた力は何Nか。 仕事の公式で、方程式に当てはめる。 480 (J) = x (N) × 6 (m) これを解く

作図による分解 (1) f が対角線になるように,l1;l2 を2 辺とする平行四辺形を描く. (2) 得られた平行四辺形の2 辺が,求める分力. 機械力学 第2 回「力の合成と分解」{ 12/16 { 35 理科自習課題 問題編 ※提出ではありません。 NO5 力の分解・分力vol1 教科書P150~151 問題集P77、79 今日のゴール! 力の分解・分力を理解できる 分力を作図することができる ① 教科書p150~151 を読んで理解しよう。 対角線から平行四辺形をつくる場合、辺の角度を変えることで何通りもできる。つまり力の分解は分力の方向によって何通りもできることになる。 力を分解するには もとの力を対角線とする平行四辺形を作る。その 平行四辺形の2辺 が分力になる。

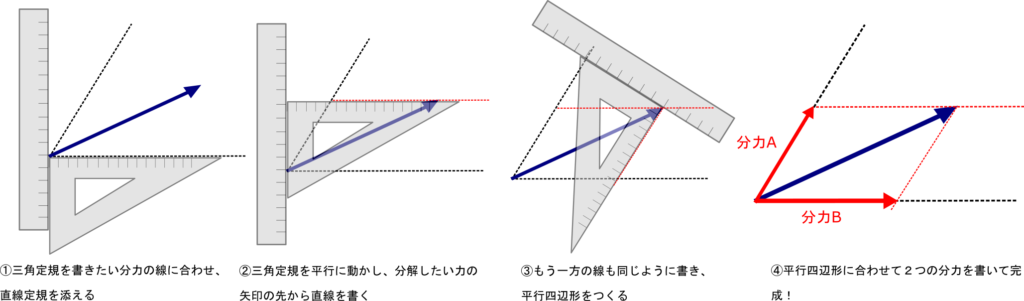

(3)生徒実習:作図によって分力を求める (5分~30分) (2)で分力の考え方を学習したら、生徒実習に入ります。 ただし、単純ミスの繰り返しを防止するため、簡単な作図が4つできた生徒から、先生の合格印『A』をもらいに来るように指示します。沖野3/6 4.力の合成の応用例 ~ひとつの荷物を2人で持ち上げる例~ 10 ㎏の荷物の中央から2 本のロープが出ており,一方のロープをa 君が,他方をb 君が引っ 張って荷物を持ち上げているとします.図41 の①~③のように,2 本のロープの引き方の違いに よって,2 人がひく力の大きさに 力の分解の時は作用線がもともと問題に出てきています。 それを定規2つ使い平行な線をひいたりして分力を作図します、 問題を解くときや テストの時は定規2つを必ず忘れないように し

至急教えていただきたいです Clear

中3理科 力の合成の作図 映像授業のtry It トライイット

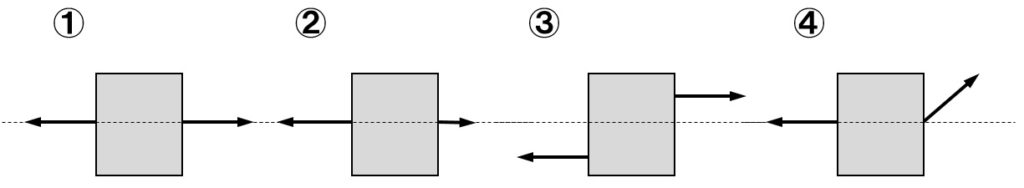

それぞれのf 1 とf 2 を合成して合力を作図しなさい f f f f f f f f f f 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 それぞれの力fを点線の向きの2つの力に分解して分力を作図しなさい。 f f fWillac 力の分解での、三角定規を使った分力の書き方が わかりませんこの場合だと どのようになるんだか教えてください F1がない場合教えてもらえると幸いです🙌 力の分解 分力 作図 分力の作図分力は平行四辺形の法 則を用いて求められる。 f2 f=f1+f2 f2 f1 f1 f=f1+f2 f2 ⑴ 同一作用線上の2力⑵ 同一作用線上の2力 ⑶ 異なる向きの2力 ⑷ 異なる向きの2力 f 1 f 2 分解する 方向 分解する方向 f=f1+f2 f ⑸ 異なる向きの2力 ⑹ 異なる向きの2力

演習 力の合成 分解 高校物理をあきらめる前に 高校物理をあきらめる前に

Science 運動 エネルギーの発展問題 1 力の合成 分解と斜面 働きアリ

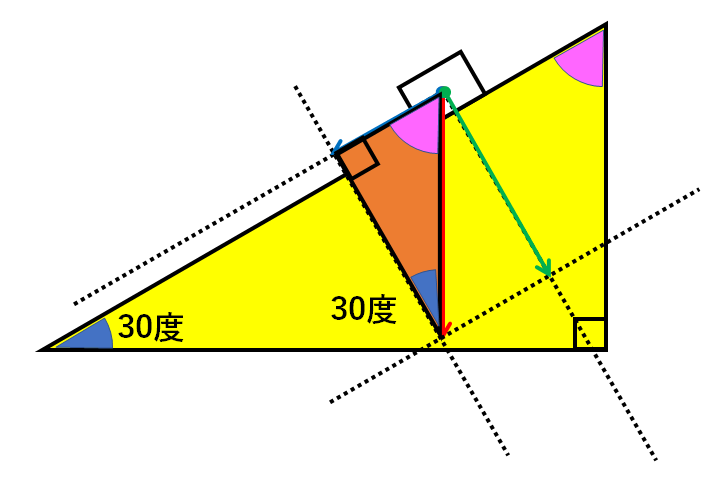

作図する際は、平行な点線を矢印の先から二つ描き、交わる部分と矢印の始点を繋げる矢印を記入すれば完成となります この 分けられた力を分力 この際には問題文に1マスあたり1nなどの記載がありますので、マス目×1マスあたりの力の大きさで計算(1) まず,分力の作図方法について説明する。「くさびに力を加えると力はくさびのoa,ob 面に垂直な分力としてはたらく」ので,上の図1 のように,力の作用点p を通って,oa, ob に垂直な補助線pq,pr を引く。次に,s を通ってpr,pq に平行な補助線を引く。こ3力のつり合いとは?1分でわかる意味、角度と作図、張力の計算と問題 100円から読める!ネット不要!印刷しても読みやすいpdf記事はこちら⇒ いつでもどこでも読める!広告無し!建築学生が学ぶ構造力学のpdf版の学習記事 2力の読み方は?

2力のつり合い 力の合成と分解 無料で使える中学学習プリント

中3物理 分力を使った力のつり合い 中学理科 ポイントまとめと整理

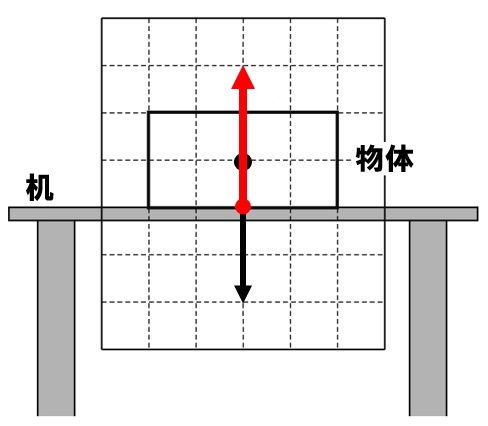

合力の作図 (2組の三角定規 合力 力その1 力その2 もとの力 分力の作図 分力その1 分力その2 分力を合成すれば もとの力に戻りますね 作用点(力のはたらく場所) 力の大きさ(矢印の長さ)、単位はn(ニュートン) 力の向き(矢印の方向) 物体 机 イ ウ学習課題プリント(第3 学年)理科 分力編 「学習課題プリントP10図4」の分力の作図の方法です。図のように実際に自分で作図してみましょう。 1 2 a に合わせて定規を置く。 3 図のように定規を置く。 4 青の矢印の方向に動かす。 5 F の先端まで動かす。 数学の入試問題では 作図は必ずと言ってもいいくらい出題される 必須の問題ですね! しっかりと対策しておけば 得点源にすることができる単元でもあるので この記事を通して、作図問題をマスターしていきましょう!

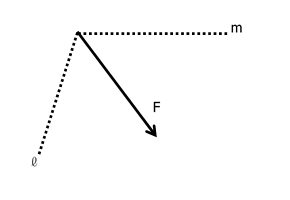

重力と垂直抗力と張力 作図とつり合いの式のポイント Dr あゆみの物理教室

力の合成練習問題 力の分解 ラスカルのブログ

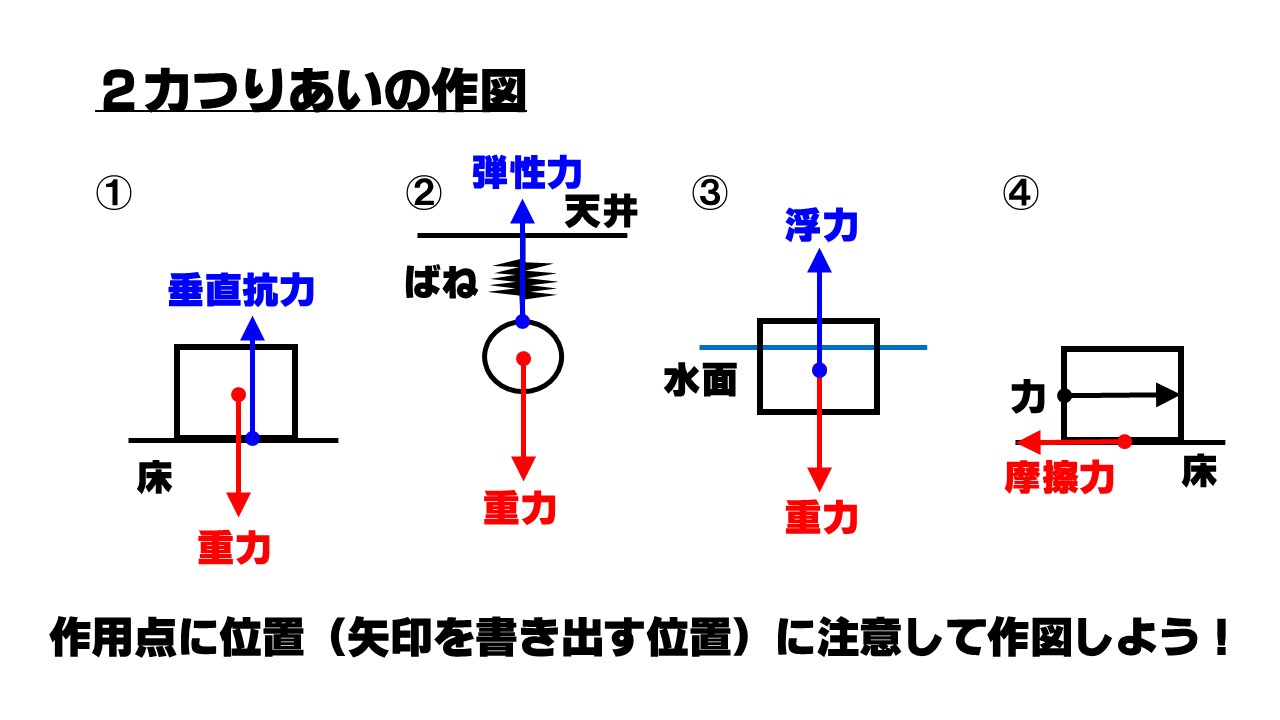

練習問題 右図のように摩擦の強い床に物体に力を加えたが 動かなかった。物体に加えた力とつり合う力を作図 し、力の名称を答えなさい。(正解はvol2) ( ) 垂直抗力 これらから2つの力のつり合いの条件を考えよう。 ty©O験結果を作図して 検討しようとして います。1マスを 1Nとして、次の 重力とつり合う力 をばねばかりの方 向に分解し、分力 を作図しなさい。 作図の線も残して おくこととします。 (3)太郎さんは、この実験から斜張橋の橋柱が高い理由について理解す分力は、( )によって何通りもでき、( )の 作図で求められる。 また、上の図からは、ひもの( )を大きくすると、力Aも力Bも大きく なることがわかる。 3 分力のかき方について、教科書p19を読み、まとめよう。

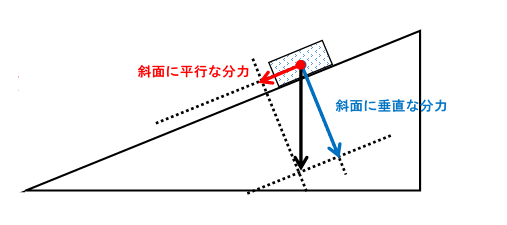

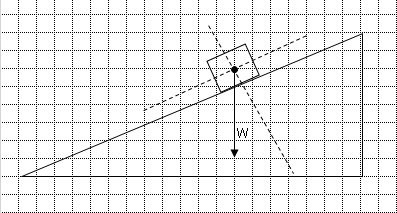

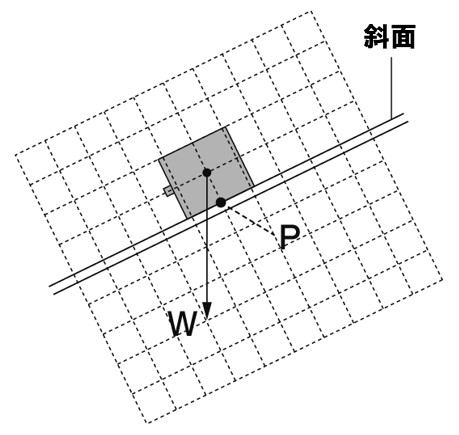

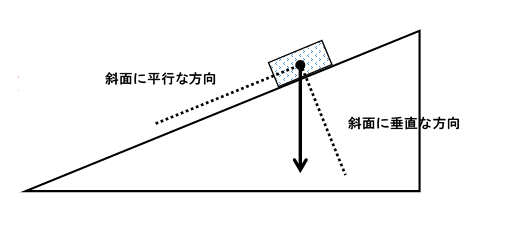

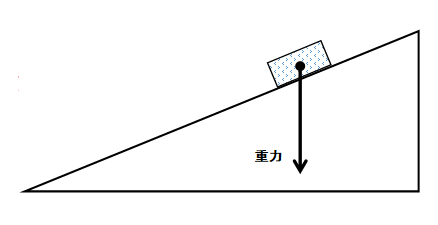

斜面に置いた物体にかかる力を 力の分解 を使って考えてみよう 理科の授業をふりかえる

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

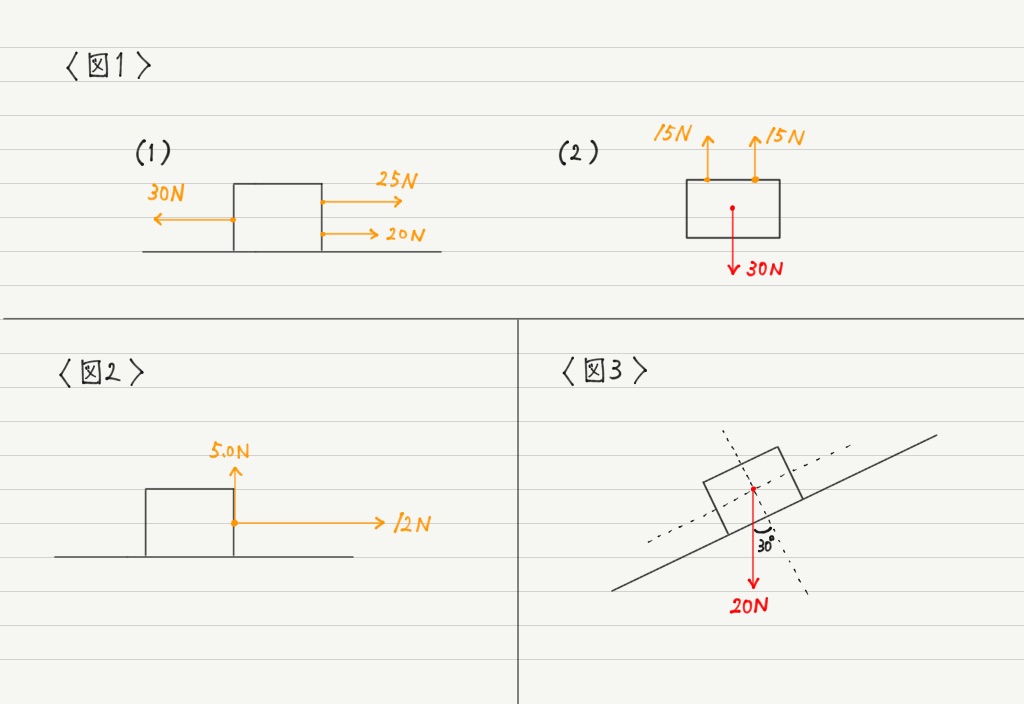

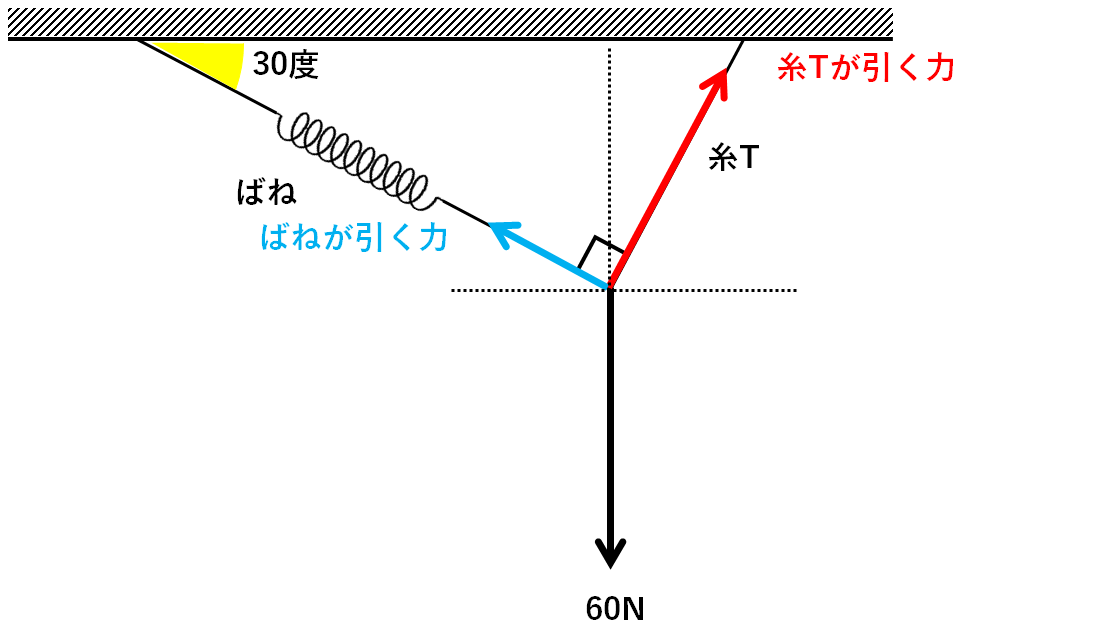

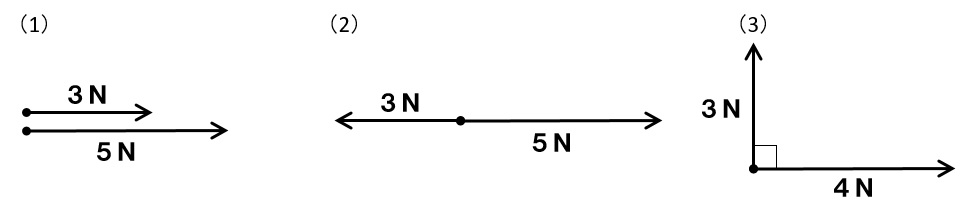

1. 次の2力の合力を作図により矢印で示せ。 2. 次の2力の合力を作図により矢印で示せ。 3. 次の力の合力を作図により矢印で示し,力の大きさを求めよ。 (1) (2) (3) 27n (1) (2) (3) (4) (5) (6)問い ①、②の力につり合う力を作図しなさい。 ① ② 3N 2N 単元1 運動とエネルギー 1章 力のはたらき 2 力の合成 p12~18 No2 月 日 年 組 番 班 氏名 課題 項目① 力の合成と合力 項目④ 斜面の角度と重力の分力いまの問題も同じですよね。でもいまは2つの方向について2力のつりあいを立てました。 物体が静止しているとき, 物体に働くx軸方向の分力の合計=0,y軸方向の分力の合計=0 になっている。これら2つのことは同じことなんです。

中学3年理科分力です この重力の分力の作図の書き方を教えてください Yahoo 知恵袋

力の合成と分解とは 成分の作図は平行四辺形が基本

それぞれのf 1 とf 2 の合力を作図によって求め矢印を図にかけ。 F F F F 1 2 1 2 図は斜面に置いた物体にはたらく重力を表している。 この重力を斜面に垂直な方向の分力と、斜面に平行な方向の分力に分 問題 Level1 以下の図1(1),(2)において,物体にはたらく合力の大きさは何Nか。 Level2 以下の図2のように,物体に50Nと12Nの力がはたいらいている。 これらの力の合力を作図し,その大きさを求めよ。 Level3作図しなさい。 課題3 次の力A、力Bの合力Fを作図しなさい。 課題4 次の力X、の分力をPとQ の方向に作図しなさい。 課題5 物体を糸でつるし、輪ゴムa・b で持ち上げると、図のような状態 で静止した。 このときの力A・力Bを作図しな さい。

中3物理 分力を使った力のつり合い 中学理科 ポイントまとめと整理

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

ぐちぐち説明する前に、基礎問題を1問解いてみましょうか! この問題を解きながら ポイント を紹介していきたいと思います! ちなみに、この問題は 超大事 なので、皆さん頑張って理解していただければと思います。 まずは物体にはたらく力を図示基本問題答え ①力の分解によって求められた力を何というか。 また、もとの力が平行四辺形のどの部分に なるように作図するか。 ②1つの力を2つの力に分解するとき、その2 つの力は1通りに決まるか決分解した力を分力といいます。 直交座標 高校物理において力の分解をするときは、斜交座標 ではなく、直交座標 である場合がほとんどです。 ですので、 このような力は このように分解することが多いです。 x軸、y軸を定めて力の分解を行うと、

斜面上の物体 3力のつり合い 無料で使える中学学習プリント

中3理科 力の合成の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

(1) まず,分力の作図方法について説明 する。「くさびに力を加えると力はくさび のoa,ob 面に垂直な分力としてはた らく」ので,上の図1のように,力の作 用点p を通って,oa,ob に垂直な補 助線pq,prを引く。次に,sを通って pr,pqに平行な補助線を引く。このと(4)は、分力を作図する問題です。 まずaから考えてみましょう。 力を分解するには、平行四辺形を作るように線を引くのでしたね。 矢印の先端から、2つの点線に平行な線を引きましょう。って作図をする方法の ほかに,この問題では方 眼の目もりを数えて平 行な直線をかくことも できます。 まちがえてしまう例として,分力の作図のときに破線に対して,垂線をひいて しまうことがよく

運動とエネルギー 2 ネット塾

理科3年 物理

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

合力の作図 三角定規を使ったやり方は 中学理科の問題を解説 中学数学 理科の学習まとめサイト

中3理科 力の分解の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

中3理科 力と運動のポイント Examee

力の合成 力の分解 それぞれの作図をしてから力の成分を計算しよう 平川ブログ

中3理科 力の合成と分解 合力や分力の作図 Pikuu

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

中3物理 分力と三平方の定理 中学理科 ポイントまとめと整理

Adoko 中三物理 第1章力のつりあいと合成 分解

3

実験 3つの力のつり合い 3年理科 物理学 Takaの授業記録18

この問題の解き方を教えてほしいです よろしくお願いいたします Clear

Http Www Fdtext Com Dp R3b Sr3 B2 Tikara 02 Pdf

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

力の合成 力の分解 それぞれの作図をしてから力の成分を計算しよう 平川ブログ

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

中3です 分力の作図の問題で平行四辺形を書くタイプの問題に疑問があります Yahoo 知恵袋

2力のつり合い 力の合成と分解 無料で使える中学学習プリント

力の合成と分解とは 成分の作図は平行四辺形が基本

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

Science 運動 エネルギーの発展問題 1 力の合成 分解と斜面 働きアリ

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

力の合成と分解とは 力のつり合いのポイントは合力が0 Dr あゆみの物理教室

2力のつり合い 力の合成と分解 無料で使える中学学習プリント

中3物理 分力と三平方の定理 中学理科 ポイントまとめと整理

Www Edu City Yokohama Lg Jp School Jhs Ohtsuna Index Cfm 1 2548 C Html 2548 0521 Pdf

中3理科 力の分解 映像授業のtry It トライイット

分かる方教えて下さいm M Clear

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

重力と垂直抗力と張力 作図とつり合いの式のポイント Dr あゆみの物理教室

中3物理 分力を使った力のつり合い 中学理科 ポイントまとめと整理

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

合力の作図 三角定規を使ったやり方は 中学理科の問題を解説 中学数学 理科の学習まとめサイト

斜面に置いた物体にかかる力を 力の分解 を使って考えてみよう 理科の授業をふりかえる

中3理科 力の合成の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

中3理科 力の分解の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

中3 理科 中3 26 力の合成と分解 応用編 Youtube

授業 合力 分力の作図のしかた 理科 中3 力の働き 群馬県 Youtube

力の合成 力の分解 それぞれの作図をしてから力の成分を計算しよう 平川ブログ

力の合成次の2力の合力を 図の を始点としてそれぞれ作図せよって問題な Yahoo 知恵袋

工業力学入門講座 第5回 演習問題 力の合成と分解

理科3年 物理

中学3年理科定期テスト対策問題偏差値30から60へ Pikuu

この分力の書き方を教えてください 分力は その分力によってでき Yahoo 知恵袋

斜面上の物体 3力のつり合い 無料で使える中学学習プリント

2力のつり合い 力の合成と分解 無料で使える中学学習プリント

理科の力の分解の問題です台車にはたらく重力wを 斜面に垂直な分力pと平行な分 Yahoo 知恵袋

中3 理科 物理 力の分解の作図 20分 Youtube

斜面上の物体 3力のつり合い 無料で使える中学学習プリント

1

力の合成と分解とは 成分の作図は平行四辺形が基本

中3理科 力の合成と分解 合力や分力の作図 Pikuu

合力のやり方がイマイチです わかりやすく解説して下さる方お願いします Clear

Adoko 中三物理 第1章力のつりあいと合成 分解

力の合成練習問題 力の分解 ラスカルのブログ

中学3年の理科 動画 力の合成と分解 基礎編の問題 合力 19ch

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

1

超簡単 力の合成と力の分解の基礎 Shun Ei Note

中3理科 力の分解の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

中3 理科 分力の利用 ぼちぼち 暮らし

中3理科 力と運動 テスト対策問題 Examee

中3理科 力と運動 テスト対策問題 Examee

Www Edu City Yokohama Lg Jp School Jhs Ohtsuna Index Cfm 1 2548 C Html 2548 0521 Pdf

Q Tbn And9gcs1 7x9xan8ngljt6pkjsm0xnlkq23lzy3fxjelox2fhm Woyya Usqp Cau

実習9 力の分解 3年理科 物理学 Takaの授業記録18

中3理科 力の規則性 力のつり合い 合成と分解 速さ 1学期中間テスト用 赤城 ᐡᐤᐡ

工業力学入門講座 第5回 演習問題 力の合成と分解

Http E Clus Com Cgibin Io Upload File Course 2 7ad62c Pdf

中3理科の学習ポイント 今すぐニガテを克服しよう 家庭教師ジャニアス

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

理科とか苦手で 力のつり合いと合成 分解3 力の合成 分解 1 力の合成 前編

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

Http Www Kamakura Ed Jp Iwatyuu Emergency 3subject5 34sci Pdf

中学3年理科 物理です 理科力fをa方向とb方向に分解する分力の作図 Yahoo 知恵袋

中3物理 分力と三平方の定理 中学理科 ポイントまとめと整理

中3理科 力の分解の作図 練習編 映像授業のtry It トライイット

中3物理 分力を使った力のつり合い 中学理科 ポイントまとめと整理

力の合成と分解とは 成分の作図は平行四辺形が基本

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

中3理科 力の合成と分解 合力や分力の作図 Pikuu

Science 力の合成と分解 いろいろな問題 働きアリ

中3 理科 中3 25 力の合成と分解 基礎編 Youtube

中3物理 力の合成 分解 中学理科 ポイントまとめと整理

0 件のコメント:

コメントを投稿