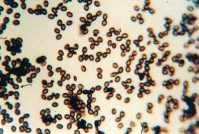

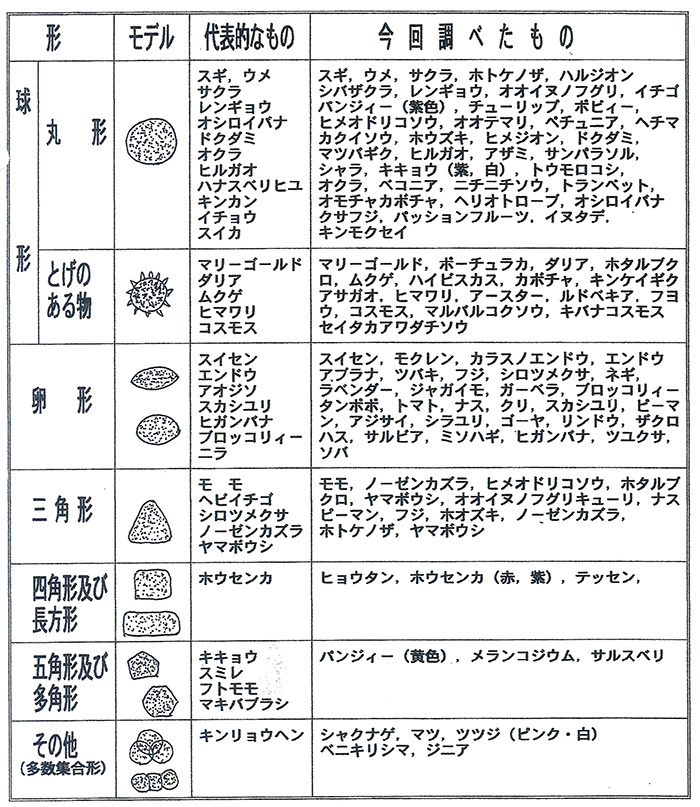

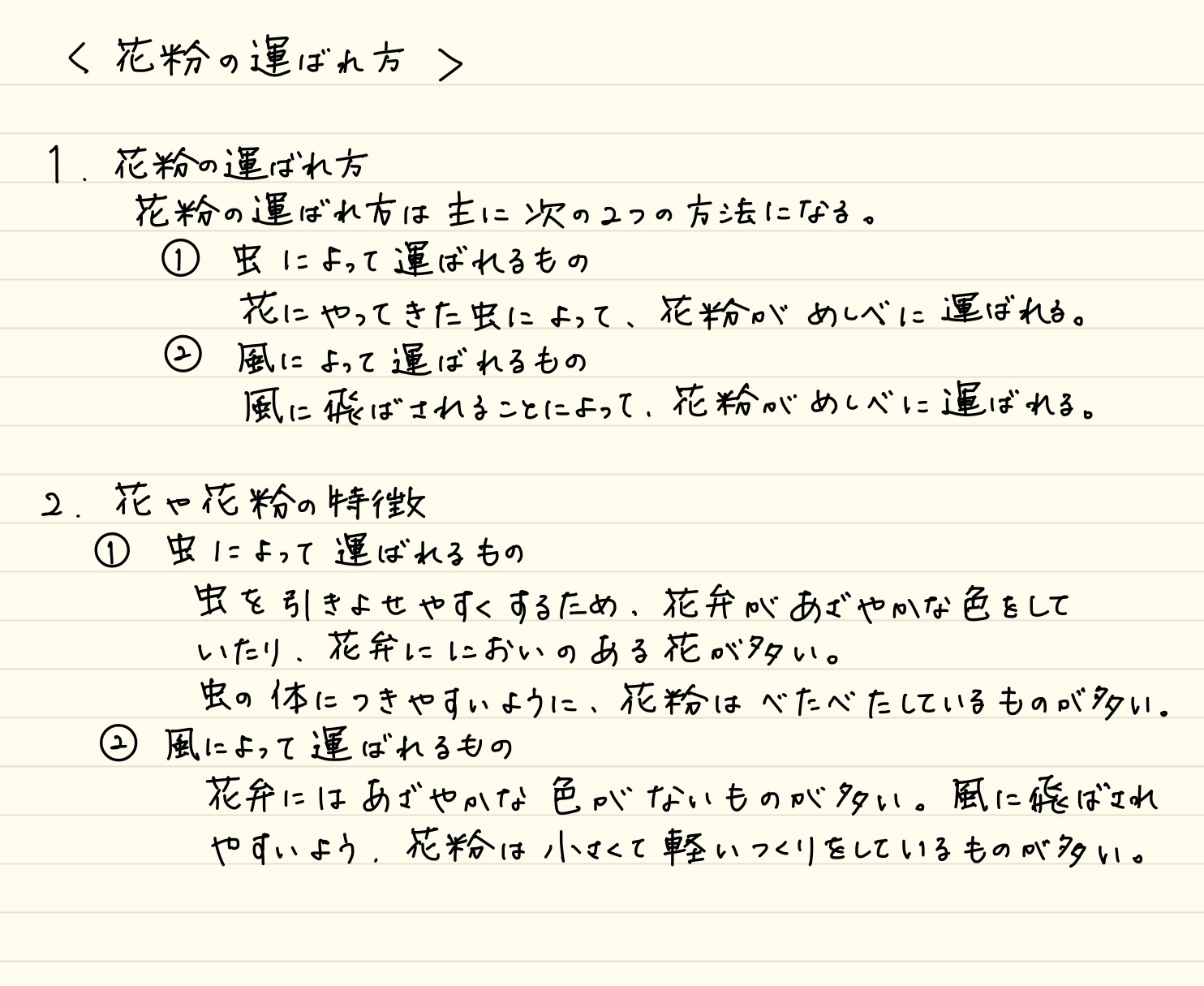

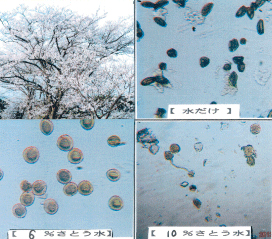

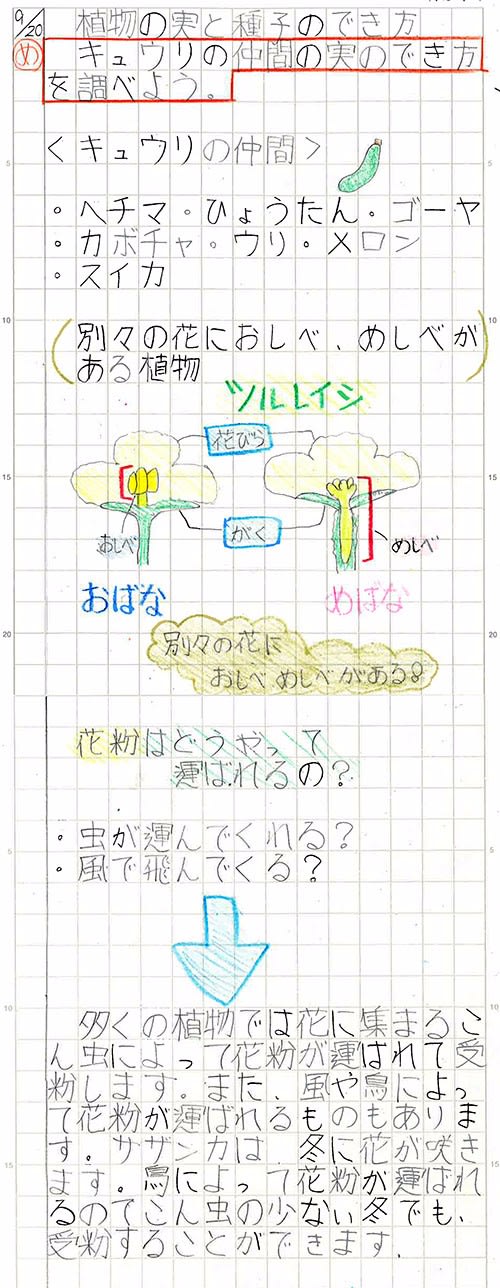

プレパラートのつくり方 採取した花粉のついたセロテープをスライドガラスにはりつけますが, テープをスライドガラスの長い方に合わせてはります。 このとき,花粉部分を指で押さないようにします。特にアサガオの花粉の場合には。 このとき,余ったセロテープのはしははさみで切るな� 2.花粉の運び方 植物は花粉をめしべまで無事に届ける必要があります。それで初めて受粉し子孫を生み出す一歩になるからです。とはいえ花粉を飛ばす植物は、限られた存在です。 基本的に花粉をめしべに伝える方法は、大きく4つあります。 (1)虫媒花 花びらを持つほとんどの花は虫⑵ 花が開く前のめしべには花粉がついていますか。 ⑶ めしべに花粉がつくことを何といいますか。 ⑷ スギの花粉は,おもに何によって運ばれますか。 ⑸ ヘチマの花粉

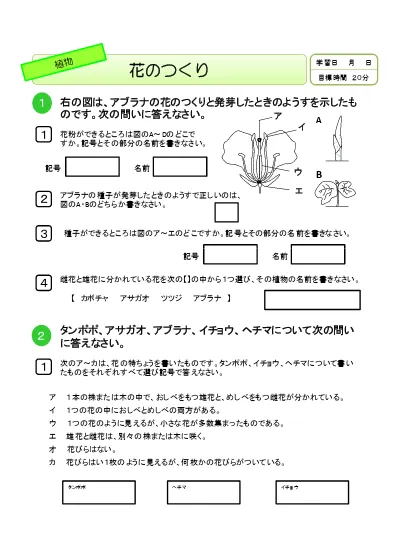

小学5年生理科 花のつくりと実のでき方 問題プリント ちびむすドリル 小学生

ヘチマ 花粉 運ばれ方

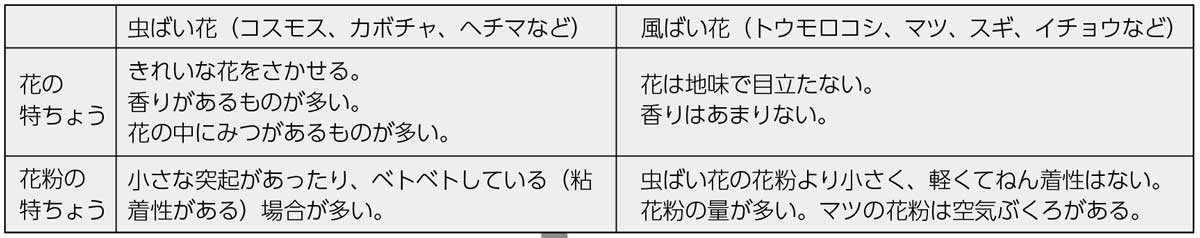

ヘチマ 花粉 運ばれ方-Qヘチマの花粉は、いっぱんてきに何によって運ばれますか。 4択虫/人/風/雨 問題 小5理科 正解 虫 解説 ヘチマの花粉はハチやチョウなどの虫によって運ばれ、受粉します。 種子植物の送粉のあり方はさまざまで、 (1)運ばれる側 ヘチマ・ アサガオ・カボチャ・アブラナなど。 花粉が鳥によって運ば れる花。ツバキ・サザン カ・ビワなど。 花粉が風によって運ばれる花。 花粉が風にとばされやすいよう に,軽くてさらさらしている。ま た,花粉の量が多いことが特徴 である。空中花粉と花粉病について, できるだ

2

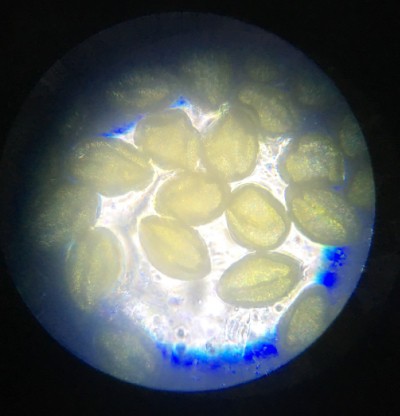

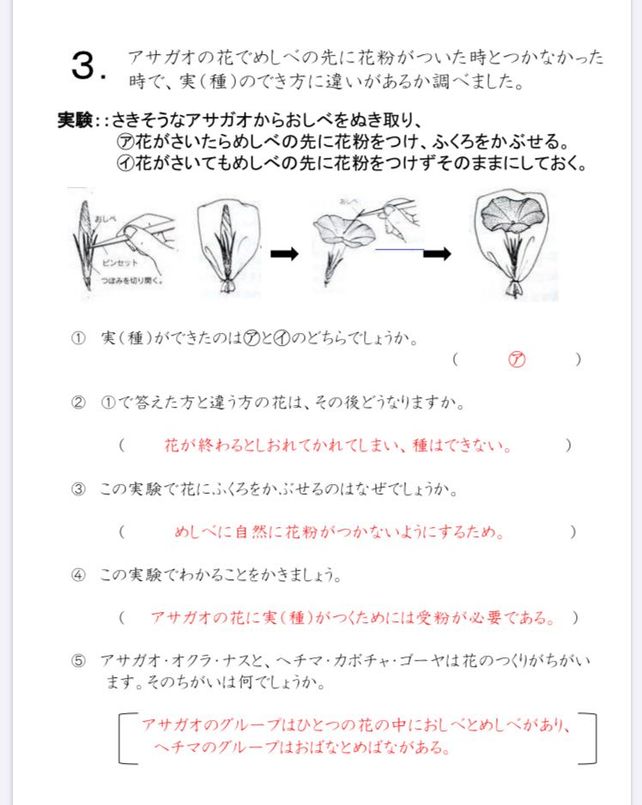

ヘチマ: 1時間後から10%砂糖水で芽が出始めた。他は出ない。 《分かったこと》 花粉の発芽には適当な糖分濃度のほかに、適当な温度や空気も必要だ。実験では、花粉を入れた水滴にカバーガラスを乗せる時、できるだけ間に空気が残るように"ふわり花粉の運ばれ方 (送粉方法)には風による 風媒 , 昆虫 や他の動物による虫媒・ 動物媒 ,水による 水媒 がある。 出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情 ; 11/1/11 ヘチマのおしべ,アサガオのおしべにある花粉をとって, 5年生では,けんび鏡でヘチマやアサガオの花粉を観察します。 花粉採取 ;

生される花粉のうち, 風によって運ばれる風媒花につい ていえば, その花粉粒は風に飛ばされやすいようにでき ていて, 一般に小型で軽い。 表1の 中で*印 を付したの が風媒花で, 2, 3の 例外はあるが一般に微粒子であるこ とがわかる。 どんなに軽いかを実験的に花粉粒の落下速 度を指標として ヘチマのタワシを作るには、9月に入って完全に熟した実を使います。 さあ~皆さんなら・・・ 1.若採りして~食用ヘチマとして食べる! 繊維が硬くならない若い果実のうちに収穫します。 着果してから10~14日が目安です。 2.自家製タワシを作ってみる!花粉の運ばれ方 植物は,自分で動くことができないので,虫や風などの力を借りて花粉を 運んでもらっています。 主に虫が花粉を運ぶ植物 主に風が花粉を運ぶ植物 ヘチマ トウモロコシ ヒョウタン スギ アサガオ マツ か ふん アメダス 自動的に地上の気温や風 , 日照 , こう水量などを

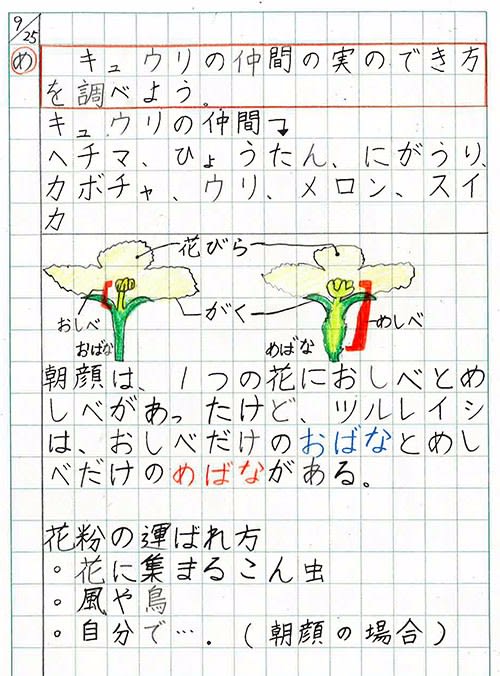

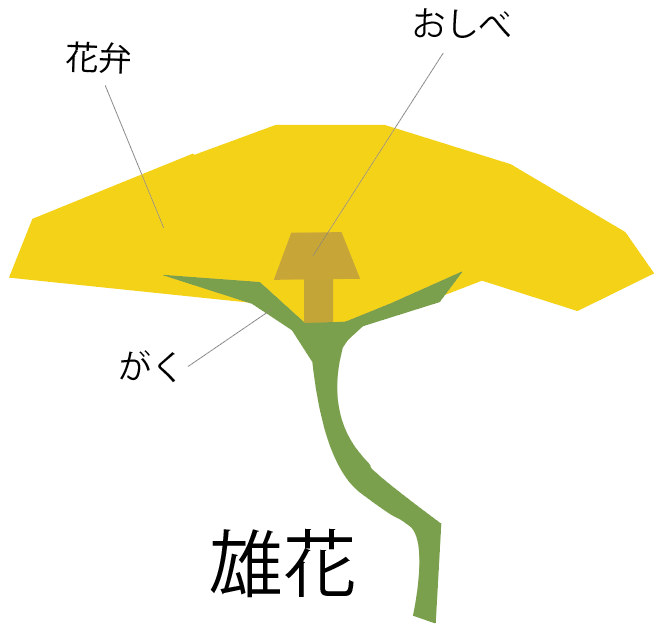

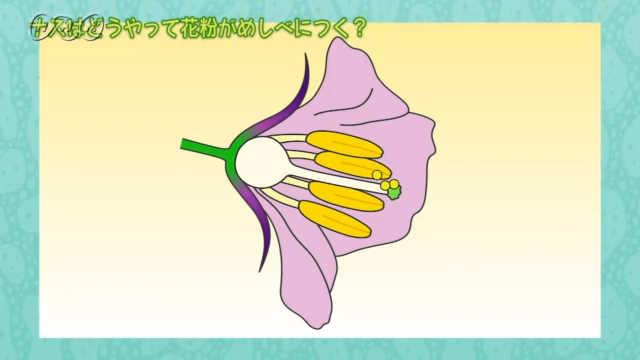

カボチャやヘチマの花のように、おしべはお花、めしべはめ花についている花は、 それぞれめしべやおしべのつけ根のところにみつがあり、みつをなめにきた虫の体 にくっついた花粉が、虫がめ花にいったとき、めしべの柱頭に運ばれます。 風が花粉を運ぶ( ふう 風ばい花)ものも多い イネ花粉の運ばれ方 ♪チョウチョ、チョウチョ、ナノハにとまれ の菜の葉(キャベツやアブラナなど)の花粉は、チョウなどの昆虫が花の付け根にある蜜線の蜜を吸いに来たときに、虫の身体に着いてめしべに運ばれます。 一方、そのようなしくみを持たないスギの雄花にある花粉は、別の枝にヘチマの 花粉 アサガオ の花粉 事前準備 観 察 分 分 2 けんび鏡の使い方 つつ うで 調節ねじ 台 鏡 のせ台 対物レンズ 接眼レンズ 顕微鏡の各部の名称 直射日光が反射鏡をとおし て目に入ると,目を痛める。 日光が直接当たらない,明 るいところで見る。 ③のせ台にプレパラート(観察

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

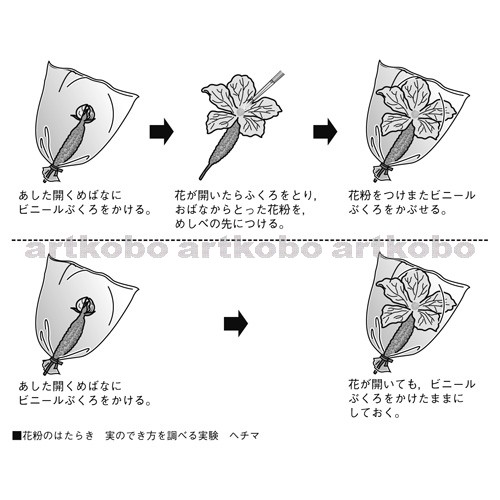

LEGO 9398 Technic 4X4 Crawler PreOwned 574pcs Compatible lego ninja Mecha Dragon Technic Assembled Model Building Block Brand New $5000 From China Buy It Now Free shipping Last one 5The AModel is slightly heavier (since there are fewer unused parts), but it is better balanced The BModel is a bit noseheavy and taller compared to the AModel, and has a人一人が繰り返し使用する場を設定する。ヘチマ ・ヘチマの花粉は長丸の形をしている。アサガオの花粉はだけでなくアサガオの花粉も観察するようにし、 丸くてとげとげしている。 顕微鏡の操作に慣れるようにする。 ・花粉はたくさんある。 ・花粉の観察では形や特徴をとらえるようにす�後の育ち方にちがいがあるのかどうか,調べました。 ・つぼみの中 ・ふくろを ・アの花だけに花粉 ・花がしぼん 花粉がついたヘチマのめ花は実になるが,つかないめ花は 実にならない。 実ができるためには,花粉がめしべの柱頭につかなければ ならない。 めしべの柱頭に花粉がつくこ�

花粉

2

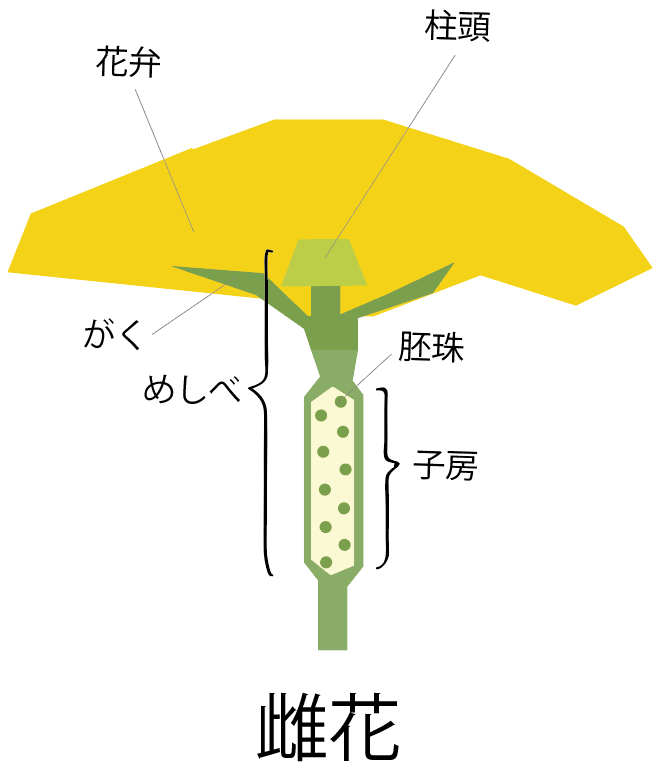

ヘチマ 花粉 形花粉を受粉するために必要な機能が付いている。 受粉を行なう「柱頭」や、受粉 後に果実になる「子房」があるんだ。 ヘチマの花のつくり こんな感じで、姿や機能が異なる2つの花、 「雄花」;② やく(花粉ぶくろ) ③ めしべ ④ おしべ ⑤ 花びら(花冠) ⑥ がく ⑦ はい1 ・開花前のヘチマのめしべを観察する。 (観察③) ・ヘチマの花粉は開花後に運ばれ,受粉することをまとめる。 ・資料を読み,花粉の運ばれ方について捉える。 57~58 2 ・受粉と実のでき方との関係を調べるための方法を考える。 ・花粉の働きを調べる花粉の運ばれ方 植物は,自分で動くことができないので,虫や風などの力を借りて花粉を 運んでもらっています。 主に虫が花粉を運ぶ植物 主に風が花粉を運ぶ植物 ヘチマ トウモロコシ ヒョウタン スギ アサガオ マツ か ふん アメダス 自動的に地上の気温や風,日照,こう水量などを調べる

身近な草花の花粉を見てみませんか 里山里海湖の自然 さとけん日記 福井県里山里海湖研究所

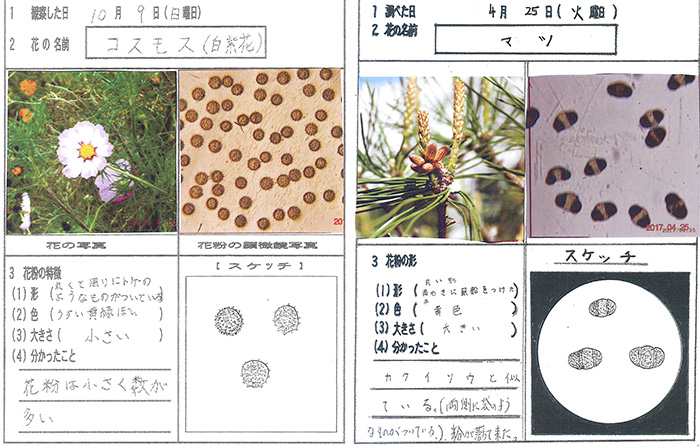

花粉の研究 花粉の観察と発芽の研究 中学校の部 オリンパス特別賞 入賞作品 自由研究 自然科学観察コンクール シゼコン

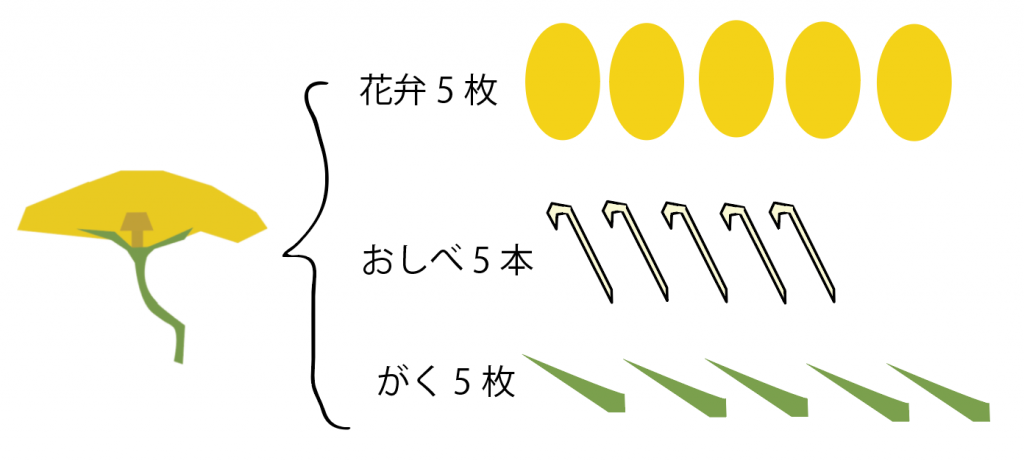

のばす。やがて,花粉管によって運ばれた ヘチマ (ウリ科) 5枚 (合弁花) 1つの花に,おしべとめし 花粉の運ばれ方による分類 虫ばい花 風ばい花 鳥ばい花 自家(花)受粉 1つの植物の花粉が,同じ株,または同じ花のめしべについて受粉すること。アサガオ・エンドウ・イネヘチマやカボチャでは、子ぼうは花びらの下にあります。 花柱(かちゅう) で、虫ばい花と風ばい花のどちらかが花粉の運び方ですが、植物のなかには、ほかの運び方で花粉を運ぶものもあります。水ばい花(すいばいか)や、鳥ばい花(ちょうばいか)がある。他家受粉にかんしては、水花粉管の伸長 お茶の水女子大学 理科教材データベース ヘチマ 花粉 運ばれ方

ヘチマの花粉の中には列のようなものと 丸いものがあるのですが Yahoo 知恵袋

Fukuon E Esnet Ed Jp Wysiwyg File Download 1 1860

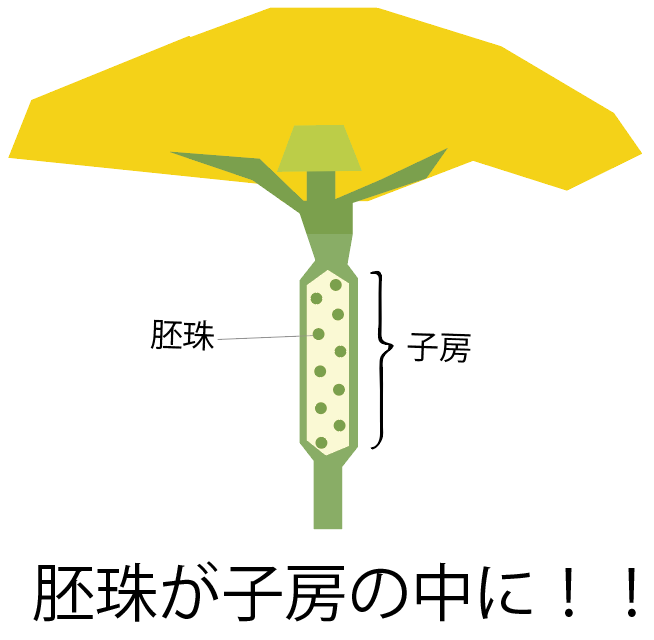

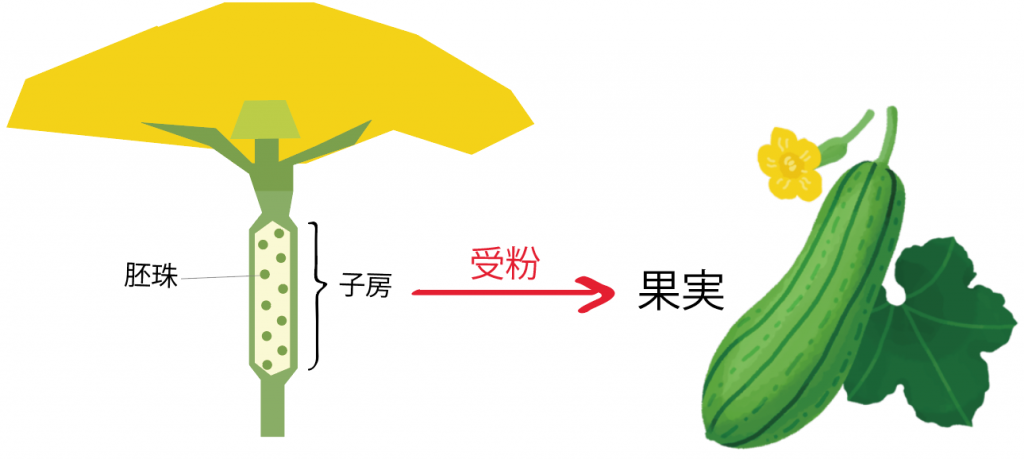

柱頭に花粉がくっつくと、その花粉が胚珠に運ばれて変化が起きます。 胚珠は受粉によって、右側の図の真ん中部分にある 種子 へと変化するのです。 胚珠が変化すると、まわりにあった子房も変わり、 果実 となります。 また、このように 胚珠が子房におおわれている植物 を 被子植物 と動画で学習 5 花のつくりと実 その1 理科 SchoolT ・「花粉の運ばれ方」を見てみよう ヘチマの花粉 アサガオの花粉 花のつくりを調べるには, ヘチマのめばなやおばなに 何があるかを観察すれば よいかな? アサガオ ・花びらとがくは,めばなにもおばなにもある。 ・めしべは,めばなにだけある。 ・おしべは。おばなにだけある。② 花粉は、ミツバチなどの昆虫の体のど

ヘチマの花粉 顕微鏡倍率 0 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

すぐるゼミ 単元テスト その1

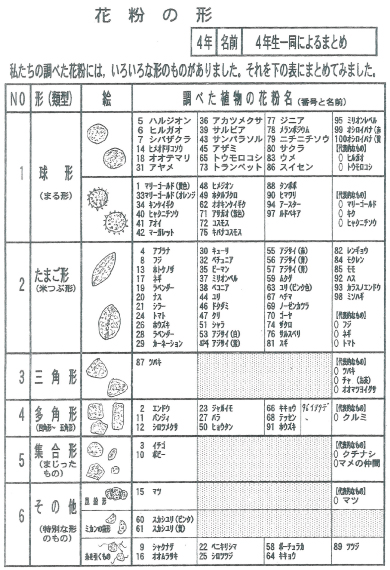

メマツヨイグサ コスモス ヘチマ 2 花粉の運ばれ方 Ⓒrecruit holdings 本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は著作権者に帰属します。 また本サービスに掲載の全部または一部につき無断複製・転載を禁止します。 ─ 44 ─ 45 小5 理科 基礎 確認テスト 第9講 ・下の図のように,ヘチマの<ヘチマの受粉> 花粉 しぼう おばな めばな 受粉 <トウモロコシの受粉> めばな おばな 受粉 コスモス メマツヨイグサ ヘチマ ススキ トウモロコシ スギ アサガオ いろいろな花粉 こん虫などに運ばれるもの とげやねばりがあり,虫のからだに つきやすい。 風に運ばれるもの 軽くて飛ばさ続・花粉を観る 福岡忠彦(植物リサーチクラブ・ひとはく地域研究員) ・形もさまざまで、表面に突起や凹凸、粘着性が ある等、虫に運ばれやす い形をしている。 ・風媒に比べて花粉量も少なくて済み効率的。 ・(写真)表面に刺のあるツワブキ(キク科)と 粘着糸をもつモチツツジ

Chitose Edu Jp Syukubai E Cabinets Cabinet Files Download 32 6642f291b7f495daf00a2a7dd4b Frame Id 44

中1理科 花のつくり 裸子植物 練習編1 映像授業のtry It トライイット

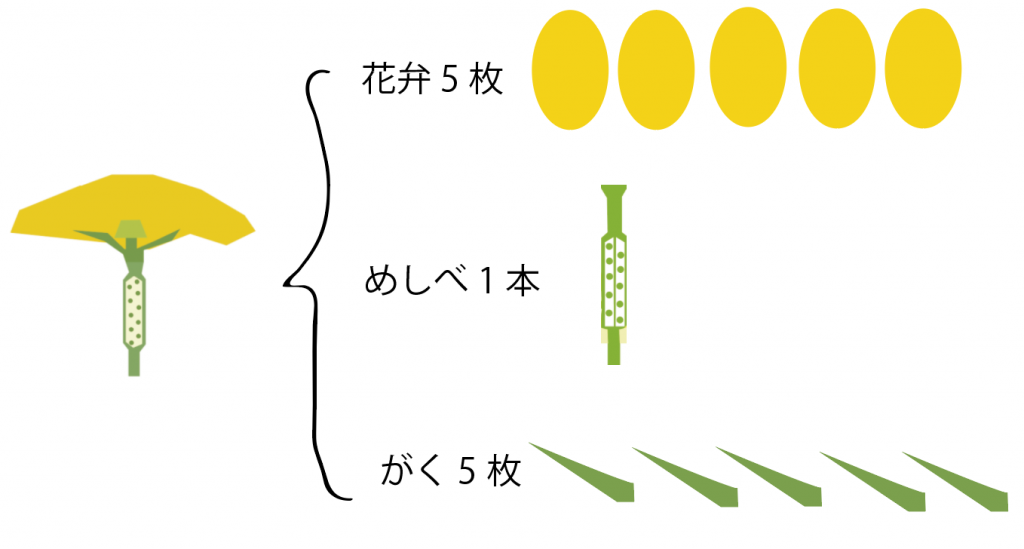

・花粉の運ばれ方には,風,水,動物(虫,鳥)などいろいろな方法が あること。 めしべの先に花粉がつくことを『受粉』と言います。 <説明1>花には,ヘチマのようにおしべのある雄花とめしべと子房のある雌花が, 別々の花のものがあります。このタイプの花は,他の花から花粉が来花粉の運ばれ方 植物は,自分で動くことができないので,虫や風などの力を借りて花粉を 運んでもらっています。 主に虫が花粉を運ぶ植物 主に風が花粉を運ぶ植物 ヘチマ トウモロコシ ヒョウタン スギいろいろな花粉の観察 小5 生命 教材一覧 いろいろな花粉の観察 単元 植物の発芽,成長,結実 目標 花粉の形や大きさの特徴を捉えることができ、花粉が運ばれて受粉するしくみを考えることが出来る

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

Www Syutoken Mosi Club User Data Pdf Tg Rj1o Gqye Pdf

花粉を受粉させる方法 庭の草;花粉採取とプレパラート作製 ヘチマやアサガオの花粉をけんび鏡で観察する単元が始まります。 ヘチマは4年生が種子から育てました。アサガオは1,2年生で育てました。 8月になると両方とも花が咲き,実や種子もできます。 アサガオの花粉500倍マツ花粉 を食する <参考: 松葉エキス及び松葉酒の作り方 (樹木大図説より)> 松葉エキス 青松葉100匁を細に刻み1升の水に入れ1時間以上低温で煮る。これでは苦みが多いので糖分を加へて飲用とす。保存するには重曹を加へる。別の方法としては1升瓶に水9合入れ青松葉100匁、砂糖100匁ヘチマ,トウモロコシ(イネ科),マツ,イチョウなど 2 受粉と結実 (1)受粉とは? めしべの柱頭におしべのやくで作った花粉がつくことを受粉といいます。花粉の運ばれ方は昆虫やその他の動物が運んだり,風が運んだりするものが 花がさいた後、実が

Q Tbn And9gcrpv2nfl5v34rtlpre Fvczcyy Algykavg Seqmskv35qyhknr Usqp Cau

中1理科 花のつくり 裸子植物 練習編1 映像授業のtry It トライイット

2

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

花粉の研究 小学校の部 オリンパス特別賞 入賞作品 自由研究 自然科学観察コンクール シゼコン

身近な草花の花粉を見てみませんか 里山里海湖の自然 さとけん日記 福井県里山里海湖研究所

小学5年生理科 花のつくりと実のでき方 問題プリント ちびむすドリル 小学生

ヘチマ 花粉 特徴 乾いた壁

Happylilac Net Pdf Pg0008 004ans Pdf

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

Www Fureai Cloud Jp Kounan E Attach Get2 1912 0

動画で学習 5 花のつくりと実 その2 理科

花粉の研究 花粉の観察と発芽の研究 中学校の部 オリンパス特別賞 入賞作品 自由研究 自然科学観察コンクール シゼコン

実をつけるには ふしぎエンドレス 理科5年 Nhk For School

植物の実や種子のでき方 Ict教材eboard イーボード

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

Http Digirika El Tym Ed Jp Wp Content Uploads 14 01 Shidoukeikaku 5gr Hanakaramie Pdf

実をつけるには ふしぎエンドレス 理科5年 Nhk For School

Happylilac Net Pdf Pg0008 004ans Pdf

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

動画で学習 5 花のつくりと実 その1 理科

実をつけるには ふしぎエンドレス 理科5年 Nhk For School

植物の実や種子のできかた 単元のまとめ Totoroの小道

Index Of Contents Syo Syo5 04science 01 1 3

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

Http Menet Ed Jp Momonoi Es About E6 A1 E4 Ba 95 E5 B0 8f 81 Ae E7 92 B0 E5 E5 Ad A6 E7 Bf 92 Action Common Download Main Upload Id 2903

ヘチマの花粉

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

花粉

めしべ とは おしべとの違いや役割 受粉の仕組みについて解説 親子でプチ科学 小学館hugkum

身近な草花の花粉を見てみませんか 里山里海湖の自然 さとけん日記 福井県里山里海湖研究所

植物と成長のはたらき 小学生 理科のノート Clear

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

ヘチマの花粉を顕微鏡で見る Ipadとiphoneで教師の仕事をつくる

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

花粉のはたらきと受粉のしかた 1 受粉 めしべの先 柱頭 ちゅうとう に花粉がつくこと 2 実のでき方 受粉すると めしべのもと 子ぼう がふくらんできて 実になる 実の中のはいしゅが成長して種子になる 3 受粉のしかた 1 虫ばい花

ヘチマの花粉を顕微鏡で見る Ipadとiphoneで教師の仕事をつくる

花粉の研究 小学校の部 オリンパス特別賞 入賞作品 自由研究 自然科学観察コンクール シゼコン

Www Shiga Ec Ed Jp Www Contents Files 5nenshokubutuketujituhyokatest Pdf

2

ヘチマ 糸瓜 の育て方 栽培 Lovegreen ラブグリーン

身近な草花の花粉を見てみませんか 里山里海湖の自然 さとけん日記 福井県里山里海湖研究所

花粉

ヘチマ 花粉 特徴 乾いた壁

徹底図解 ヘチマの花のつくりの4つの特徴 Qikeru 学びを楽しくわかりやすく

Http Yukaina16 Web Fc2 Com Rtxt R0518 Pdf

Http Www Iwakura Ed Jp Nihongo Rika s5 9 Pdf

Http Kurokawarika World Coocan Jp Reikai17 5nen Zyufun Pdf

小学4年生 理科 の無料学習プリント植物のつくりとはたらき

Http Www Edu City Yokohama Lg Jp School Jhs Nakawada Index Cfm 1 1975 C Html 1975 0508 Pdf

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

Www Nagoya C Ed Jp School Sinko J Oshirase R1rikakaitou10 Pdf

小学5年生理科 花のつくりと実のでき方 問題プリント ちびむすドリル 小学生

ヘチマのめ花ができない理由 花から実へ Youtube

Happylilac Net Pdf Pg0008 004ans Pdf

小5理科 花から実へ 指導アイデア みんなの教育技術

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

ヘチマの花粉 の写真素材 イラスト素材 アマナイメージズ

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

Www Shinko Keirin Co Jp Keirinkan Chu Gakusyusien Nenkankeikaku Pdf El Rika5 Pdf

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

アサガオはどうやって受粉する 教育考現学

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files R2 Mk 5n4 J1 V10 Pdf

花粉の研究 小学校の部 オリンパス特別賞 入賞作品 自由研究 自然科学観察コンクール シゼコン

Web教材イラスト図版工房 R S5m ヘチマ 16

Http Ckt Hanbai Co Jp Wp Wp Content Uploads 19 07 S Youtenseiri Rika5 Pdf

ヘチマ 乾燥花粉 写真素材 ストックフォト Nnp Photo Library

2

実をつけるには ふしぎエンドレス 理科5年 Nhk For School

Happylilac Net Pdf Pg0008 004ans Pdf

ヘチマ 花粉 特徴 乾いた壁

東京ガス がすてなーに がすてなーにブログ 野菜の花と 花粉の運ばれ方

新しいコレクション ヘチマ 花粉 2643 ヘチマ 花粉 運ばれ方

時間指定不可 プレパラランド3種類セット 花粉 植物 微生物 春夏新色 Www Ugtu Net

花のつくりと実のできかた

時間指定不可 プレパラランド3種類セット 花粉 植物 微生物 春夏新色 Www Ugtu Net

Www Kyoiku Shuppan Co Jp Textbook Shou Rika Files 2514 80 Work5n05 4 Pdf

すぐるゼミ 単元テスト その1

ヘチマの花粉

時間指定不可 プレパラランド3種類セット 花粉 植物 微生物 春夏新色 Www Ugtu Net

Http Ckt Hanbai Co Jp Wp Wp Content Uploads 19 07 S Youtenseiri Rika5 Pdf

ヘチマ 花粉 特徴 乾いた壁

時間指定不可 プレパラランド3種類セット 花粉 植物 微生物 春夏新色 Www Ugtu Net

花粉

花のつくりと実のできかた

植物の実や種子のできかた 単元のまとめ Totoroの小道

0 件のコメント:

コメントを投稿